| 第42回 医歯薬桜友会講演会 | |

|---|---|

| 演 者 | 東京慈恵会医科大学附属病院手外科センター長 前田和洋先生 |

| 演 題 | 「整形外科疾患と境界領域に関する最近の話題」 |

【総会・講演会】

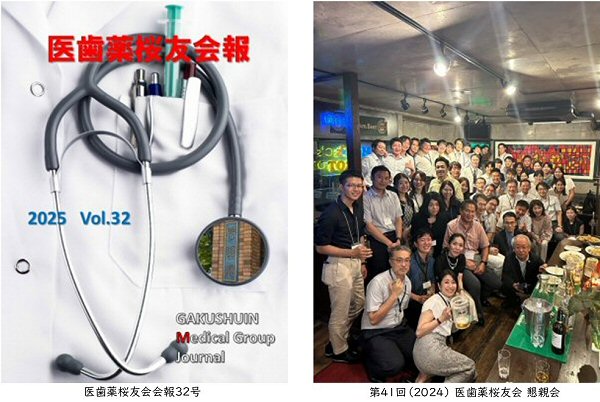

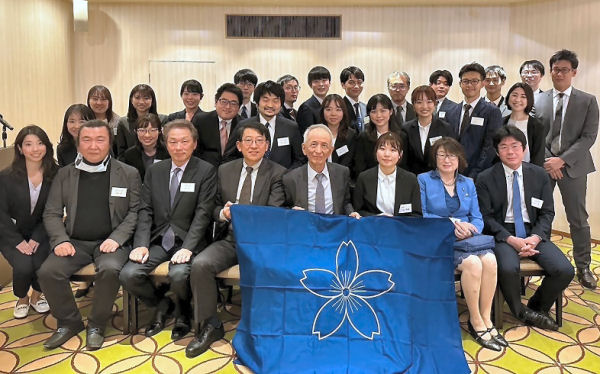

令和7(2025)年7月5日、「第42回 医歯薬桜友会総会・講演会・懇親会」を開催しました。今年も昨年から始めた医歯薬桜友会グループLINEを活用し210名ほどの先生・学生さんにご登録頂き、講演会には約50名、懇親会は約70名のご参加を頂き、コーディネーターとして冨田祥一先生(がん感染症センター都立駒込病院 形成再建外科・慈恵会医科大学卒)にご紹介を頂き、前田和洋先生のご講演が始まり、整形外科疾患に対する治療とそれに対する最近の話題と先生の自己紹介を上手く交えたあっという間の1時間でした。集合写真を撮影後、その場で参加者の自己紹介をしたあと、懇親会場への移動となりました。

令和7(2025)年7月5日、「第42回 医歯薬桜友会総会・講演会・懇親会」を開催しました。今年も昨年から始めた医歯薬桜友会グループLINEを活用し210名ほどの先生・学生さんにご登録頂き、講演会には約50名、懇親会は約70名のご参加を頂き、コーディネーターとして冨田祥一先生(がん感染症センター都立駒込病院 形成再建外科・慈恵会医科大学卒)にご紹介を頂き、前田和洋先生のご講演が始まり、整形外科疾患に対する治療とそれに対する最近の話題と先生の自己紹介を上手く交えたあっという間の1時間でした。集合写真を撮影後、その場で参加者の自己紹介をしたあと、懇親会場への移動となりました。

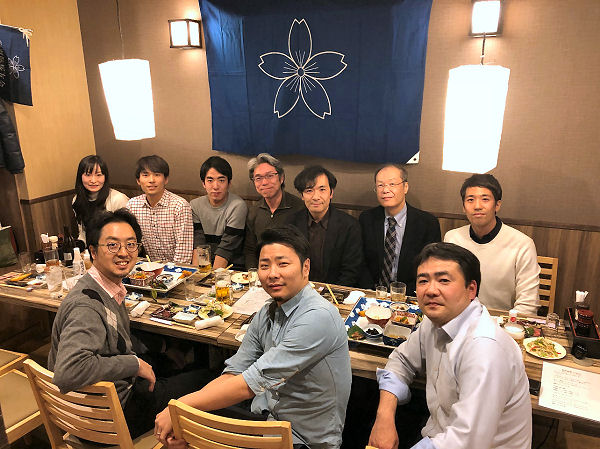

【懇親会】あえん目白店にて

幹事校・慈恵会医大により会は進められました。ここからは医薬大生である若きドクターの卵の登場です。立食のビュッフェ形式でどの場も活気に満ちた場となりました。

<参加大学(卒)・25医療機関・医療大学>東京慈恵会医科大学、順天堂大学医学部、聖マリアンナ医科大学、帝京大学医学部、日本医科大学、昭和医科大学医学部、昭和医科大学薬学部、東京科学大学、杏林大学医学部、東京医科大学、日本大学医学部、東京女子医科大学、福島県立医科大学、北里大学医学部、国際医療福祉大学医学部、近畿大学医学部、日本歯科大学、東京医科歯科大学歯学部、愛知医科大学、明海大学歯学部、浜松医科大学、筑波大学医学部、千葉大学医学部、慶應大学医学部、東邦大学医学部(順不同)

<参加大学(卒)・25医療機関・医療大学>東京慈恵会医科大学、順天堂大学医学部、聖マリアンナ医科大学、帝京大学医学部、日本医科大学、昭和医科大学医学部、昭和医科大学薬学部、東京科学大学、杏林大学医学部、東京医科大学、日本大学医学部、東京女子医科大学、福島県立医科大学、北里大学医学部、国際医療福祉大学医学部、近畿大学医学部、日本歯科大学、東京医科歯科大学歯学部、愛知医科大学、明海大学歯学部、浜松医科大学、筑波大学医学部、千葉大学医学部、慶應大学医学部、東邦大学医学部(順不同)

画像上でクリックしますと拡大します

<来年度の幹事校は、昭和医科大学です。よろしくお願い致します。>

|

第43回 医歯薬桜友会講演会 令和8(2026)年7月4日(土) |

|---|---|

| 吉沢穣治先生(昭和医科大学江東豊洲病院 こどもセンター小児外科教授・男高s55卒・琉球大学卒、東京慈恵会医科大学院卒) |

※二次会「あかきんぎょ編」は、コチラからどうぞ。

大勢の同窓生があなたをお待ちしております。 qc9k-znr@asahi-net.or.jp |

| 目 的 | 学習院に在学した者としての誇りを以って会員相互の親睦と相互の扶助を行う |

|---|---|

| 資 格 | 学習院に在学した者で医、歯、薬、並にその関係ある業務に携わり、当会の趣旨に賛同する者 |

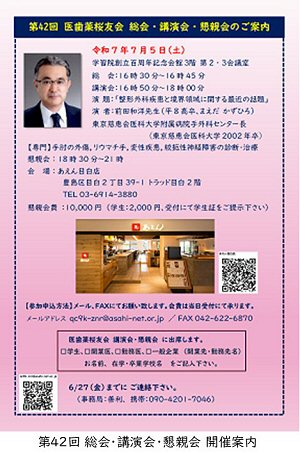

| 第42回 医歯薬桜友会 総会・講演会・懇親会のご案内 | |

|---|---|

| 日時 | 令和7(2025)年7月5日(土) 総会・講演会:午後4時30分~6時 |

| 場所 | 百周年記念会館3階、第2・3会議室 |

| 演者 | 東京慈恵会医科大学附属病院手外科センター長 前田和洋先生(平8高卒、東京慈恵会医科大学 2002 年卒) |

| 演題 | 「整形外科疾患と境界領域に関する最近の話題」 |

| 懇親会場 | あえん目白店、午後6時30分~8時30分 |

| 懇親会費 | 10,000円/学生2,000円(学生証提示)会費は受付にて徴収 |

<ご加入・ご参加のお誘い>

当会へのご加入、「総会・講演会・懇親会」にご参加頂ける場合は、下記メールアドレスまでご連絡ください。

事務局:qc9k-znr@asahi-net.or.jp

「総会・講演会・懇親会」のご案内は、コチラから(PDFファイル)

| 第41回 医歯薬桜友会講演会 | |

|---|---|

| 演 者 | 順天堂大学医学部整形外科学講座 主任教授 石島旨章先生 |

| 演 題 | 「中高年者の膝の痛みの原因と対策」 |

令和6(2024)年7月6日、「第41回 医歯薬桜友会総会・講演会・懇親会」を開催しました。今年初めて医歯薬桜友会のグループLINEを立ち上げ200名の先生にご登録頂き、講演会には40名、懇親会は60名のご参加を頂きました。

学習院には医学部も歯学部もございませんが、その中で今回は60名もの医療関係者が懇親会に集まり、普段は交流のない皆さんはお互いに驚かれ、名刺交換の場も見られ改めて「新しいウェーブ」と「学習院の絆」を感じました。

桜友会員の皆様、「皆様のご健康は私たちがお守りします」

百周年記念会館3階にて総会・講演会

懇親会場「マックスキャロット」にて

来年の講演会は、下記の通り予定しております。(日程変更になる場合があります)

| 第42回 医歯薬桜友会講演会 | |

|---|---|

| 日 程 | 令和7(2025)年7月5日(土) |

| 演 者 | 東京慈恵会医科大学附属病院手外科センター長 前田和洋先生(平8男高卒) |

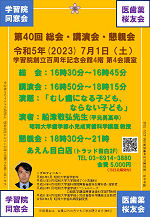

令和5(2023)年7月1日、百周年記念会館第4会議室にて総会と講演会を、あえん目白店にて懇親会を4年ぶりに開催しました。高城彰吾中・高等科長を来賓としてお迎えしました。総会では副会長として今井孝成先生(昭和大学医学部小児科学講座教授・平元男高卒)を追加承認しました。

令和5(2023)年7月1日、百周年記念会館第4会議室にて総会と講演会を、あえん目白店にて懇親会を4年ぶりに開催しました。高城彰吾中・高等科長を来賓としてお迎えしました。総会では副会長として今井孝成先生(昭和大学医学部小児科学講座教授・平元男高卒)を追加承認しました。

講演会は「むし歯になる子ども、ならない子ども」と題して船津敬弘 昭和大学歯学部小児成育歯科学講座教授(昭和大学歯科病院副院長・平元男高卒)よりご教授いただき当会員のお子様も一緒に参加されておりました。

懇親会は、会場を借り切り医歯薬の現役学生にも参加頂き2時間30分、学校の垣根を越え情報交換に花が咲いておりました。次回の講演会の演者は、順天堂大学医学部整形外科学講座主任教授の石島旨章(平元高)先生に令和6年7月6日(土)にお願いすることとし散会しました。(総勢31名+お子様2名ご参加いただきました)

令和元年7月20日、目白キャンパスにて学習院院長 内藤政武 様、桜友会副会長 鈴木 征 様をお招きし、石橋健一会長以下約40名の会員が参集しました。講演会では、東京慈恵会医科大学 精神医学講座准教授 品川俊一郎先生(平5男高卒)による“認知症治療の「これまで」と「これから」”と題してご教授賜りました。懇親会は目白倶楽部「松本楼」にて、山根友二郎先生の乾杯にて始まりました。今回は特に初めて参加の方が多く、新しい息吹を感じました。来年は第40回、今後とも医歯薬桜友会をよろしくお願い致します。

お問合せ先:善利秀臣 master@momo-papa.com

平成30年9月15日、目白にて桜友会会長 東園基政 様をお招きし、荒牧 元(はじめ)会長以下約25名の会員が参集しました。本年が役員改選時となり会長職を2期4年務められた荒牧 元先生より石橋健一先生へと交代しました。懇親会は目白倶楽部「松本楼」にて、澤口彰子先生の乾杯にて始まりました。医薬品会社にお勤めの卒業生の参加も得てまさしく医歯薬となり、今後の医歯薬桜友会に光が見えてきました。今年の講演会の演者は、昭和大学医学部小児科学講座 助教授 今井孝成 先生(平成元年 男高卒・平成8年 東京慈恵会医科大学医学部卒)、演題は「食物アレルギーの最近の考え方」ご講演賜りました。その中で「食物アレルギー 今は昔」は特に興味深くご教授頂きました。今後とも医歯薬桜友会をよろしくお願い致します。

お問合せ先:善利秀臣 master@momo-papa.com

ご講演 今井孝成先生 |

東園基政 桜友会長 |

乾杯 澤口彰子先生 |

石橋健一 医歯薬桜友会新会長 |

平成29年9月30日、目白にて学習院長 内藤政武 様、学習院中等科長 武市憲幸 様、学習院名誉教授 長瀬忠之 様、桜友会副会長 玉置直美 様をお招きし、荒牧 元(はじめ)会長以下約40名の会員が参集しました。順天堂大学医学部医局が引っ越してきたような会で楽しい一時を過ごしました。また学習院から医療の道を進まれる学生さんの多さに感動しました。今後の医歯薬桜友会に光が見えました。今年の講演会の演者は、順天堂大学医学部整形外科学教室 教授 金子和夫先生。演題は「学習院・順天堂・整形外科 ―ホッケー・ラグビー・フランスを通じて―」でした。

次回の第38回総会開催は、平成30(2018)年9月【29日は学校行事のため、15日(土)に変更になりました】、演者は昭和大学医学部小児科学講座 講師 今井孝成 先生(平成元年 男高卒・平成8年 東京慈恵会医科大学医学部卒)、演題は「食物アレルギーの最近の考え方」です。よろしくお願い致します。

お問合せ先:善利秀臣 master@momo-papa.com

順天堂大学医学部整形外科学教室の皆さん

【当会は、「学習院に在学した者で、医、歯、薬、並びにその関係に携わり、当会の趣胸に賛同する者同士の会員相互の親睦と相互の扶助を行う」目的で、昭和55(1980)年9月10日に設立され、現在約200名の会員がおります。】

【当会は、「学習院に在学した者で、医、歯、薬、並びにその関係に携わり、当会の趣旨に賛同する者同士の会員相互の親睦と相互の扶助を行う」目的で、昭和55(1980)年9月10日に設立され、現在約300名の会員がおります。】

平成28年9月24日、目白にて学習院桜友会副会長 中田 明 様、学習院常務理事 岩浅光彦 様(財務担当、募金担当兼務)、学習院募金部長 星野昌照 様、募金課長 畠山佳代 様をお招きし、荒牧 元(はじめ)会長以下約30名の会員が参集しました。乳幼児3名と一緒に参加頂いた女子医大皮膚科の女医さん、三重県伊勢市からの歯医者さん、最高齢91歳で甲府からご出席いただいた昭和26東大医学部卒の先生。まだ現役です。楽しい一時でした。今年の講演会の演者は、東京医科歯科大学歯髄生物学分野助教の海老原 新先生による演題「最近の歯内治療と歯学教育」でした。

次回の第37回総会開催は、

平成29年9月30日(土)、演者は「順天堂大学医学部整形外科学教室 教授 金子和夫先生(昭和48男卒)」です。よろしくお願い致します。

お問合せ先:善利秀臣 master@momo-papa.com

題名 乳幼児突然死症候群—病態生理の視点から

この本は、当初、ベルギーのブリュッセル自由大学付属小児病院で、sudden infant death syndrome(SIDS)の生理学的なprospective studyを世界で唯一成功させた故Andre Kahn教授の追悼の目的で企画されたものである。Kahn教授がなくなられたのは、1994年9月であり、既にそれから長い月日が経過したが、この度、Springerから論文集が刊行されるようになったことは、非常に喜ばしいと同時に、この分野への学術的な貢献度も高いものと考えている。

この本には、SIDSに関する6論文と、赤ちゃん学baby scienceに関する2論文が納められている。

SIDSに関しては、Kahn教授の仕事を実質的にすすめ、牽引したPatricia Franco教授が、Kahn教授の仕事を集大成し、さらにそれを超える内容の3論文を寄せている他に、日本から3論文が寄せられている。小児の睡眠の専門家でありSIDSに造詣の深い神山潤先生と、 SIDSの神経病理を長年に渡って研究してきた小児神経病理学の専門家である小澤愉理先生がそれぞれ独自の視点からの論文をよせ、更に私自身が小児法医学・小児社会医学の視点から、Kahn教授と共同研究結果をまとめた内容を本書において、発表した。

赤ちゃん学baby scienceは、子ども学child scienceとともに、日本で生まれ、発展してきた学問であり、脳科学brain scienceを手段とするものである。この赤ちゃん学の治験や成果が、今後SIDSの研究領域にも応用され寄与する可能性を考慮して、この本の末尾に、将来性を示唆するものとして、関連論文2報を納めた。

この書籍は、SIDSの専門書であるが、国家や学問の専門性の境界を越えて、複数の方法論と、複数の視点から、「痕跡を残さない小児突然死」という未知の現象をみつめようとした記録である。小児科医にも、生理学者にも、病理学者にも、神経科学者にも、法医学者にも、脳科学者にも、興味深く読まれ得る内容となっている。更に、この書籍が、医学をも超えて、生命現象の基盤にあるからくりに近づく道標となり得ることを望むものである。

澤口聡子(昭和53女高・慶應大学院医学研究科卒) 帝京平成大学地域医療学部教授

2025年2月28日に、昭和大学病院の最寄りにあるちゃんこ料理や「ちゃんこ芝松」にて、昭和大学桜友会懇親会を開催いたしました。

学生5名を含む16名で、昭和大学らしく各学部から満遍なく参加があり、店員に退店を急かされるほど、時間を忘れ盛り上がり親交を深めました。

来たる7月5日(土)の医歯薬桜友会@目白で再開することを確認し、閉会となりました。

会を追うごとに参加者数が増えてきており、桜友会会員がまだ昭和大学の学内に潜伏しているはずだと確信しております。

昭和大学の在校生・卒業生、勤務歴などがある方で、昭和大学桜友会に未加入のかたは、ぜひ世話役・今井孝成(ta-imai@med.showa-u.ac.jp)にご一報ください。

※2025年4月1日、昭和大学は昭和医科大学へ校名変更します。

学習院桜友会名誉会長 内藤賴誼氏(ないとう よりよし・昭29高)

学習院桜友会名誉会長 内藤賴誼氏(ないとう よりよし・昭29高)

令和6年2月18日 ご逝去されました

心よりお悔やみ申し上げますとともに 謹んでお知らせ申し上げます

喪主 内藤佐紀子さまからのご通知は次のとおりです・・・

内藤賴誼儀 八十八才

夫 賴誼はかねてから療養中でございましたが

去る二月十八日逝去いたしました

ここに生前のご厚誼を深謝し 謹んでご通知申し上げます

葬儀におきましては誠に勝手ながら 親族にて執り行いました

本来ならば早速申し上げるべき処 ご通知が遅れましたことをお許しください

尚 御弔問および御香典・御供花は、故人の遺志により固く御辞退申し上げます

令和六年二月二十四日

喪主 内藤佐紀子

![]()

【長野県伊那市名誉市民】平成13年9月30日 名誉市民

旧高遠藩主内藤家17 18代当主であり、内藤家の下屋敷が新宿にあったことが縁で、昭和61年東京都新宿区と高遠町との友好提携にご尽力をいただいた。進徳館の日(平成7年に創設)、伊沢修二先生記念音楽祭には毎年ご来高になり、高遠町の芸術・文化の発展にご尽力をいただいている。

また、幅広い人脈をもち、多くの著名人に高遠町をご紹介いただき、高遠町への提言をいただくなど、高遠町の発展に多大な貢献をしていただいた。元朝日新聞アメリカ総局長。元新宿区教育委員。昭和10年生まれ。令和6年2月逝去。

伊那市公式ホームページより転載させて頂きました。

https://www.inacity.jp/shinoshokai/meiyo_taishi/meiyoshimin.html

「17代当主→18代当主」に修正させて頂きました。

![]()

第7代桜友会長 平成19(2007)年5月24日~平成27(2015)年5月28日

高遠内藤家第17代当主・第22代 学習院長 内藤頼博氏の長男。

桜友会報91号より/2007.12.1秋・冬号

「在校生との結びつきを強めよう」

ouyukaiho_91_a

![]()

医歯薬桜友会報16号より/2009年4月

「それぞれの時代を描く2冊の本」

令和5(2023)年11月19日、原宿南国酒家にて総会を開催しました。慈恵桜友会は平成13(2001)年6月30日に第1回が開催され20年以上の歴史があります。

今回、コロナ禍で中止を余儀なくされていましたが、4年ぶりに開催することができ、久しぶりに親睦を深めることができました。

医歯薬系の横断的な桜友会である医歯薬桜友会もありますので、ご関係のある方々は是非そちらにもご参加くださいますようお願いいたします。

東京慈恵会医科大学桜友会

医歯薬桜友会

代表 石橋健一(昭59男)

1.昭和大学の沿革

昭和大学は1928(昭和3)年に上條秀介先生を中心に、昭和医学専門学校として開校されました。1946(昭和21)年に昭和医科大学を設置し、翌年には学校法人となり、1951(昭和26)年には看護婦学校指定を受け、1964(昭和39)年には薬学部を設置、昭和医科大学から昭和大学に名称変更をしています。1977(昭和52)年には歯学部を設置、2002(平成14)年には保健医療学部を設置し、我が国唯一の医系総合大学として機能しております。本院は品川区旗の台にあり、附属病院として横浜市北部病院(横浜市営ブルーラインセンター南駅)、藤が丘病院(東急田園都市線藤が丘駅)、江東豊洲病院(有楽町線豊洲駅、ゆりかもめ線豊洲駅)、歯科病院(東急目黒線洗足駅)を擁しています。

2.昭和大学桜友会発足

医歯薬桜友会員の豊巻美里(昭和大学学事部学務課)さんの働きかけが実り、2019(平成31)年に会長・船津敬弘(小児歯科学講座教授)、世話人・今井孝成(小児科学講座教授)として、昭和大学桜友会が申請受理され、発足致しました。(編注:9月10日付、桜友会理事会にて承認)

本桜友会員には、小児外科学講座准教授の吉澤穣治先生、薬学部臨床薬学講座准教授の大林真幸先生がおり盤石の基盤があり、さらに医学部・歯学部・薬学部には定期的に学習院卒業の新入生が入学してきています。まだまだ歩み始めたばかりで、桜友会員がどれほど学内にいるのか把握できていない状況ですが、昭和大学には4学部あるので相当数の会員がいると期待しております。

今後定期的に親睦会を催し、会員の増数および会の発展につなげ、さらに医歯薬桜友会への会員の誘導も行って参りたいと思っておりまので、ご指導ご支援の程どうぞよろしくお願い致します。

尚、学習院を卒業して、昭和大学に少しでも関わりのある方がいらしたら是非

ta-imai@med.showa-u.ac.jpまでご連絡ください。

会長:昭和大学歯学部小児歯科学講座 船津敬弘(平成元年高等科卒)

世話役:昭和大学医学部小児科学講座 今井孝成(平成元年高等科卒)

2020年新年会

西山 緑

(にしやま みどり/獨協医科大学地域医療教育センター・教授)

(昭59修・獨協医科大学)

はじめに

私は、昭和53年に学習院大学文学部哲学科に入学し、卒業後、同大学人文科学研究科博士前期(修士)課程に進み、昭和59年に修了するまで、6年間学習院大学に在籍していました。その後、27歳の時に獨協医科大学医学部に入学し33歳で医師になり、臨床研修医を経て、35歳からおよそ22年間獨協医科大学で教育と研究に従事してきました。昨年、その業績が認められ、おかげさまで地域医療教育センターの教授に就任することができました。現在は、高齢者の介護予防中心の地域医療に関する教育と研究、および医学生の人間形成を主眼とするプロフェッショナリズム教育を担当しています。プロフェッショナリズムとは、起源を古代ギリシアの医師ヒポクラテスに遡ることができる、いわゆる医の倫理教育です。日本の武士道や中国の仁術に起源を求める人もいますが、西洋医学の源流は、やはり古代ギリシアです。学習院時代には古典ギリシア語も学んでいましたので、入学した獨協医科大学の学生談話室に飾ってある「ヒポクラテスの誓い」を見たときは、「ここに来たのも運命か」と感無量だったことを覚えています。「OPKOΣ」は、ギリシア語で「誓い」で、医師の倫理・任務についてのギリシアの神々への宣誓文です。私が学習院大学の大学院に在学中の昭和58年に獨協医科大学第5期卒業生が卒業記念に寄贈したもので現在も学生談話室の壁にそのまま残っています。ちなみに私の兄はこの第5期卒業生ですが、自分たちが贈ったものだという認識は全くないそうです。そして、不思議な縁で、今、私は、医学生たちに「ヒポクラテスの誓い」を教えています。今の私の源流も学習院時代に遡ることができるのです。

私は、昭和53年に学習院大学文学部哲学科に入学し、卒業後、同大学人文科学研究科博士前期(修士)課程に進み、昭和59年に修了するまで、6年間学習院大学に在籍していました。その後、27歳の時に獨協医科大学医学部に入学し33歳で医師になり、臨床研修医を経て、35歳からおよそ22年間獨協医科大学で教育と研究に従事してきました。昨年、その業績が認められ、おかげさまで地域医療教育センターの教授に就任することができました。現在は、高齢者の介護予防中心の地域医療に関する教育と研究、および医学生の人間形成を主眼とするプロフェッショナリズム教育を担当しています。プロフェッショナリズムとは、起源を古代ギリシアの医師ヒポクラテスに遡ることができる、いわゆる医の倫理教育です。日本の武士道や中国の仁術に起源を求める人もいますが、西洋医学の源流は、やはり古代ギリシアです。学習院時代には古典ギリシア語も学んでいましたので、入学した獨協医科大学の学生談話室に飾ってある「ヒポクラテスの誓い」を見たときは、「ここに来たのも運命か」と感無量だったことを覚えています。「OPKOΣ」は、ギリシア語で「誓い」で、医師の倫理・任務についてのギリシアの神々への宣誓文です。私が学習院大学の大学院に在学中の昭和58年に獨協医科大学第5期卒業生が卒業記念に寄贈したもので現在も学生談話室の壁にそのまま残っています。ちなみに私の兄はこの第5期卒業生ですが、自分たちが贈ったものだという認識は全くないそうです。そして、不思議な縁で、今、私は、医学生たちに「ヒポクラテスの誓い」を教えています。今の私の源流も学習院時代に遡ることができるのです。

学生放送局とともに

大学時代の私をバリバリの哲学少女とイメージするかもしれませんが、実は、違っていました。当時私は、今や壊されてなくなってしまった「本部中央教室 通称:ピラミッド校舎(以下ピラ校)」の裏に部室があった学生放送局(以下GSRS)の一員でした。学生放送局は、学生相談室、大学新聞社、輔仁会雑誌とともに独立4団体の一角をなすサークルです。私は制作課アナウンサー部に所属して、大学内の定期放送やラジオドラマの制作を担当していました。軽快なBGMとともに始まる「G・S・R・S」のコールの声を覚えていますか。たぶん覚えている人は少ないとは思いますが、本気の本気で大学内のニュースを放送していました。当時、女性アナの担当は、「キャンパスにひろう」というコーナーです。「きらきらと舞い落ちる銀杏がキャンパスを金色に染めるころ、ギターアンサンブルのコンサートが行われました」等、報道部が作成した大学内のイベントの原稿を読んでいました。文化会でありながら、とてもハードなサークルで、「いつやめようかな」と思いつつも大学3年の11月の大学祭終了まで活動を続けることとなりました。引退まで所属しないと「ひとつぼ会(GSRSのOB会)」の一員になれませんから、3年間、頑張ってやりぬいたことは今となっては私の宝であり、現在の私の信条である「最後まで投げ出さないこと」につながっていきます。右上の写真は、春の沼津合宿の集合写真です。後列左から3人目が大学3年の私です。学習院沼津遊泳場で毎年5月に行われるもので、新入生にとっては最初に味わう試練の場です。この写真の次には、地獄が待っているのです。前列の1年生を後列の先輩が後ろから突き飛ばして、1年生が膝小僧をすりむくのが恒例行事でした。この合宿で、ちやほやされていた新入生歓迎(新歓)時代が終了するのです。「いい気になって有頂天でいると最後にしっぺ返しがくる」という教訓を得ることになるのです。

大学時代の私をバリバリの哲学少女とイメージするかもしれませんが、実は、違っていました。当時私は、今や壊されてなくなってしまった「本部中央教室 通称:ピラミッド校舎(以下ピラ校)」の裏に部室があった学生放送局(以下GSRS)の一員でした。学生放送局は、学生相談室、大学新聞社、輔仁会雑誌とともに独立4団体の一角をなすサークルです。私は制作課アナウンサー部に所属して、大学内の定期放送やラジオドラマの制作を担当していました。軽快なBGMとともに始まる「G・S・R・S」のコールの声を覚えていますか。たぶん覚えている人は少ないとは思いますが、本気の本気で大学内のニュースを放送していました。当時、女性アナの担当は、「キャンパスにひろう」というコーナーです。「きらきらと舞い落ちる銀杏がキャンパスを金色に染めるころ、ギターアンサンブルのコンサートが行われました」等、報道部が作成した大学内のイベントの原稿を読んでいました。文化会でありながら、とてもハードなサークルで、「いつやめようかな」と思いつつも大学3年の11月の大学祭終了まで活動を続けることとなりました。引退まで所属しないと「ひとつぼ会(GSRSのOB会)」の一員になれませんから、3年間、頑張ってやりぬいたことは今となっては私の宝であり、現在の私の信条である「最後まで投げ出さないこと」につながっていきます。右上の写真は、春の沼津合宿の集合写真です。後列左から3人目が大学3年の私です。学習院沼津遊泳場で毎年5月に行われるもので、新入生にとっては最初に味わう試練の場です。この写真の次には、地獄が待っているのです。前列の1年生を後列の先輩が後ろから突き飛ばして、1年生が膝小僧をすりむくのが恒例行事でした。この合宿で、ちやほやされていた新入生歓迎(新歓)時代が終了するのです。「いい気になって有頂天でいると最後にしっぺ返しがくる」という教訓を得ることになるのです。

マルクーゼと卒業論文

さて、大学3年の大学祭終了後にGSRSを引退した私は、マスコミ関係の就職活動を開始しますが、良い結果はなかなか得られず、進路も決められないでいました。文学部哲学科ですので、当然、4年次には卒業論文を書かなければなりません。当時ゼミでお世話になっていた学習院大学教授の浅輪幸夫先生から、マルクーゼ著「エロス的文明」をテーマに勧められました。そこで大学4年の夏休みに英語の原文をまるまるすべて日本語に訳しノートに書き綴りました。「エロス」という表題から勘違いされる人も多いかと思いますが、精神科医でもあるフロイトの「エロス(生の衝動)とタナトス(死の衝動)」(ギリシア神話から命名)から文明論を論じているもので、和文題名はエロス的文明ですが、原題は、“Eros and civilization”で抑圧された社会である文明からの人間解放について論じたものでした。マルクーゼをきっかけに、フロイトの著書はほとんどすべて読み漁りました。そのため、就職活動はやめて、卒論に没頭することとなりました。主査は、パース研究などの現代哲学専門の浅輪幸夫先生(ゼミの合宿やお好み焼き屋での打ち上げでもいつもタバコを手に寡黙で世間を超越していました)で、副査はギリシア神話や聖書の世界を専門とする北嶋深雪先生(お料理上手で手料理を自宅でごちそうになったこともありますが、とにかく優秀な女性教授の鏡です)、比較文化論で宗教と芸術を哲学的に考察される美学の加藤泰義先生(紳士的でシルバーグレイの長髪が素敵な芸術家タイプでした)という最強のメンバーの指導の下、提出期限前には卒論を仕上げることができました。右上の写真は、卒論の中間発表時にキャンパス内で写真撮影したものです。撮影スポットである白い木造の北別館前でモデルのように気取って佇んでいます。私の卒論は審査の結果、卒業論文で80点以上(優)を獲得し推薦で大学院に合格することができました。

さて、大学3年の大学祭終了後にGSRSを引退した私は、マスコミ関係の就職活動を開始しますが、良い結果はなかなか得られず、進路も決められないでいました。文学部哲学科ですので、当然、4年次には卒業論文を書かなければなりません。当時ゼミでお世話になっていた学習院大学教授の浅輪幸夫先生から、マルクーゼ著「エロス的文明」をテーマに勧められました。そこで大学4年の夏休みに英語の原文をまるまるすべて日本語に訳しノートに書き綴りました。「エロス」という表題から勘違いされる人も多いかと思いますが、精神科医でもあるフロイトの「エロス(生の衝動)とタナトス(死の衝動)」(ギリシア神話から命名)から文明論を論じているもので、和文題名はエロス的文明ですが、原題は、“Eros and civilization”で抑圧された社会である文明からの人間解放について論じたものでした。マルクーゼをきっかけに、フロイトの著書はほとんどすべて読み漁りました。そのため、就職活動はやめて、卒論に没頭することとなりました。主査は、パース研究などの現代哲学専門の浅輪幸夫先生(ゼミの合宿やお好み焼き屋での打ち上げでもいつもタバコを手に寡黙で世間を超越していました)で、副査はギリシア神話や聖書の世界を専門とする北嶋深雪先生(お料理上手で手料理を自宅でごちそうになったこともありますが、とにかく優秀な女性教授の鏡です)、比較文化論で宗教と芸術を哲学的に考察される美学の加藤泰義先生(紳士的でシルバーグレイの長髪が素敵な芸術家タイプでした)という最強のメンバーの指導の下、提出期限前には卒論を仕上げることができました。右上の写真は、卒論の中間発表時にキャンパス内で写真撮影したものです。撮影スポットである白い木造の北別館前でモデルのように気取って佇んでいます。私の卒論は審査の結果、卒業論文で80点以上(優)を獲得し推薦で大学院に合格することができました。

「群馬に生きる」とともに

大学院への進学が決まったものの、両親が地元の群馬県前橋市に帰ってくることを切望し、コネを駆使して群馬テレビ(以下GTV)の「群馬に生きる」の司会アシスタントの仕事を決めてしまいました。もともと、アナウンサー志望でしたので、「やってみたい」という気持ちもあり、大学院生とアナウンサーという二足の草鞋を履くことになります。

大学院への進学が決まったものの、両親が地元の群馬県前橋市に帰ってくることを切望し、コネを駆使して群馬テレビ(以下GTV)の「群馬に生きる」の司会アシスタントの仕事を決めてしまいました。もともと、アナウンサー志望でしたので、「やってみたい」という気持ちもあり、大学院生とアナウンサーという二足の草鞋を履くことになります。

GTV「群馬に生きる」は毎週月曜日8時から8時45分まで放送される群馬県教育委員会提供の番組で県内の自然や文化を紹介する記録映画と15分ばかりの群馬県内の住民活動を紹介する番組でした。時々、対談・座談会などで45分間フル出演することもありました。左上の写真は、上毛新聞の「ぐんまのお嬢さん」というコーナーで紹介されたものです。

左中の写真は、初出演の番宣です。 当時群馬県内で最も人口の少なった中里村(現在は万場町と合併)で地元の中学生が河原でゴミひろいをしているところを紹介しました。とても地味な番組です。オープニングでそびえたつ叶山を見上げているところです。隣にいるのが、当時のGTVアナウンサー新井さんです。しくじりが多かった私は良く叱られました。それも良い思い出です。週1回の番組を1年間担当しましたので、たぶん、50回以上番組に出演したことになります。今でもその台本が実家に残っています。左下の写真は、お正月番組で着物姿も披露しました。今考えると「良くこんなことしていたな」とぞっとしますが、大切な思い出となりました。

当時群馬県内で最も人口の少なった中里村(現在は万場町と合併)で地元の中学生が河原でゴミひろいをしているところを紹介しました。とても地味な番組です。オープニングでそびえたつ叶山を見上げているところです。隣にいるのが、当時のGTVアナウンサー新井さんです。しくじりが多かった私は良く叱られました。それも良い思い出です。週1回の番組を1年間担当しましたので、たぶん、50回以上番組に出演したことになります。今でもその台本が実家に残っています。左下の写真は、お正月番組で着物姿も披露しました。今考えると「良くこんなことしていたな」とぞっとしますが、大切な思い出となりました。

さて、GTVの仕事を通じて、群馬県内で活動されている素晴らしい方々との出会いがありました。ハンセン氏病患者さんのために点字翻訳に従事している筋強直性ジストロフィー症の方や盲目のピアニストの方など病気や障害を抱えながらも生き生きと生活されている方々を知りました。その出会いから自分ももっと勉強しなければいけないという思いが強くなってきたのです。

修士論文とフロムの教え

学習院大学大学院1年目は、週1~2回ほどしか通学しないで、番組制作に明け暮れました。しかし、それではいけないと思い、2年目は、英語塾のアルバイトをしながら、修士論文を書くための学業に専念することとしました。テーマは、引き続き、フロイト主義者の文明論であり、新フロイト主義を言われるフロムの「自由からの逃走(Escape from freedom)」を中心に研究しました。フロムのこの書の中に成績の良くないある医学生の話があります。かれは、将来建築家になろうと思っていましたが、父の「君の職業は君が自由に選んだらよいが、私は医学を学ぶことを希望する」という一言から医者になることを選んだのであって、決して自分から医者になろうとは思っていないことを夢の記憶から知るのです。抑圧された意識の中に父に対する激しい怒りと自分に対する無力感を持っていたのです。現在このような医学生を学生指導上経験することが多いのでとても参考になります。

このようなフロイト主義者の理論をいくつか比較検討して作成した修士論文も合格して、文学修士となり、学習院時代の6年間が終わりました。

さらば!ピラ校

さて、大学院を修了して、大学受験、医師となり、医科大学で教育や研究に従事していた10年前に大きなニュースが届きました。ピラ校が壊されてなくなってしまうというのです。ピラ校の部室に毎日集まり、講義室より部室にいることが多かった私たち元GSRSのメンバーにとっては青天の霹靂です。平成20年1月24日に、元GSRSの有志でピラ校の元の部室に集まることになりました。解体を待つ元部室の荷物は運びだされ、暗く冷たくがらんとしていました。汚れたコンクリート壁には過去の私たちの思い出と落書きであふれていました。ラジオドラマを放送していた懐かしいアナウンスブースも残されていました。パワーポイントのスライドショーのように、当時の場面がコマ送りで流れていきます。

さて、大学院を修了して、大学受験、医師となり、医科大学で教育や研究に従事していた10年前に大きなニュースが届きました。ピラ校が壊されてなくなってしまうというのです。ピラ校の部室に毎日集まり、講義室より部室にいることが多かった私たち元GSRSのメンバーにとっては青天の霹靂です。平成20年1月24日に、元GSRSの有志でピラ校の元の部室に集まることになりました。解体を待つ元部室の荷物は運びだされ、暗く冷たくがらんとしていました。汚れたコンクリート壁には過去の私たちの思い出と落書きであふれていました。ラジオドラマを放送していた懐かしいアナウンスブースも残されていました。パワーポイントのスライドショーのように、当時の場面がコマ送りで流れていきます。 私たちは、壁に最後のさよならメッセージを書き込み、ピラ校を後にしました。写真はその時撮られたものです。部室とその表側の中央教室でも記念撮影をしました。上の写真は部室の中で前列左から2番目、下の写真は教室壇上で前列左端に40代後半の私がいます。ピラ校はなくなってもGSRSの思い出はいつまでも心の中に残っています。

私たちは、壁に最後のさよならメッセージを書き込み、ピラ校を後にしました。写真はその時撮られたものです。部室とその表側の中央教室でも記念撮影をしました。上の写真は部室の中で前列左から2番目、下の写真は教室壇上で前列左端に40代後半の私がいます。ピラ校はなくなってもGSRSの思い出はいつまでも心の中に残っています。

【医歯薬桜友会会報・2017年第24号より転載させて頂きました】