平成14年12月1日発行第81号より抜粋

| |

|---|---|

ご挨拶 桜友会会長 亀井 泓 ご挨拶 桜友会会長 亀井 泓 |

<会員トピックス> 中国との文化交流 <会員トピックス> 中国との文化交流

|

| ご 挨 拶 |

|---|

|

桜友会会長 亀井 泓

|

|

五月の総会で桜友会会長を仰せつかり、任の重さをひしひしと感じておりますが、非力ながら精一杯努めて参りたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 |

|

|---|

|

今や桜友会の会員は九万五千人を数えておりますが、なお当分の間、年々二千五百人の規模で増え続けます。年毎の会員の増加と、全国ネットの拡大というこの2つの事実の中に、実は桜友会の強みと課題が同居しております。世帯が大きく、拡がったということ自体は大変結構なことではありますが、ただ大きいだけでは何の意味もなく、それが活き活きと機能してこそ初めて価値があるのは申すまでもありません。この大きくなった世帯を如何に組織として纏め、活力を与えていくかという課題が今私達に課せられており、世帯の規模に相応しい組織の整備と運営システムの確立が求められております。この作業は大変地味ではありますが、桜友会という建物を支える基盤であり、極めて重要なものであります。そういう認識の下で、この際いま一度原点に還って、組織のあり方を考えてみたいと思っております。 亀井 泓(かめい ふかし) 昭和2年10月29日生 <学 歴> 昭和9年4月 学習院初等科入学 昭和24年3月 学習院高等科卒業(旧制) 昭和27年3月 東京大学経済学部経済学科卒業 <職 歴> 昭和27年4月 日本銀行入行、フランクフルト駐在、東京電力出向 釧路支店長、考査役、京都支店長、 国債局長等歴任 昭和56年11月 日本銀行退職 日本証券代行(株)入社 昭和61年2月 同 社 代表取締役社長 平成6年2月 同 社 代表取締役会長 平成12年2月 同 社 相談役(現在に至る) <学 習 院> 平成8年6月 学校法人学習院評議員(現在に至る) 平成9年6月 学校法人学習院理事 (現在に至る) <桜 友 会> 平成6年5月 桜友会役員候補者推薦委員 平成8年5月 同委員長 平成9年5月 桜友会理事・副会長就任 平成14年5月 桜友会会長に就任(現在に至る) |

|

学習院と桜友会 |

|---|

|

・・・学習院長に就任して・・・ 学習院長 田島義博

|

|

去る8月6日の評議員会で、第24代学習院長というまことに身に余る大役を仰せつかりました。内藤頼博氏と島津久厚氏という、ともに桜友会会長を経験されたお二人の院長のもとで、「学習院二十一世紀計画」の立案と実施を担当しましたが、これからはさらに深まる教育危機に対応しつつ、学習院の価値を如何に高めるかという大きな仕事の先頭に立つことになります。教職員や父母はもとより、卒業生の皆様の絶大な支援がなければ、その責務を果たすことは不可能です。学習院と桜友会の連携がいっそう密なものになるよう私自身も努力しますが、桜友会にもさらなるご配慮をお願いします。 |

|

|---|

|

明治10年の東京開学から数えて、学習院は今年125周年を迎えます。その長い歴史を貫いて学習院に流れていたものは、私は「倫理性」であったと思います。子供にも分かるように言えば「ウソをつかない」、「友達の脚を引っ張らない」、「他人の幸せを先に考える」など、安倍能成先生が耳にタコができるほど言っておられたことです。乃木院長の「質実剛健」も同様です。ところが現代の社会は「お金のためなら何でもあり」で、ウソが当たり前になりました。そこに民主主義と資本主義の危機が忍び寄っています。ともに道徳と倫理を欠かすことのできない前提としているからです。学習院のアイデンティティの確立とは、倫理的伝統を再確認することに他なりません。その具体化のために、本部と学校の間、学校同士、先生と父母、先生同士のコミュニケーションを活発にしたいと思います。職域、地方支部、輔仁会等々、いろいろを場を通して卒業生の方々の参画とご支援をお願いいたします。 田島義博(たじまよしひろ) 昭和6年1月31日生 昭和30年 一橋大学社会学部卒業 その後、(社)日本能率協会に入り「マネジメント」誌、「市場と企業J誌各編集長を歴任 昭和38年 学習院大学専任講師、助教授を経て、45年経済学部教授 昭和47年 西独ザールランド大学客員教授 平成元年 学習院大学経済学部長 平成3年 学習院常務理事 平成4年 学習院専務理事 平成13年 学習院大学名誉教授 平成14年 学校法人学習院長・理事長に就任 その間、昭和41年(財)流通経済研究斯を設立、現在名誉会長 その他に日本商業学会元会長、日本ダイレクト・マーケティング学会々長、 (社)消費者関連専門家会議(ACAP)前会長、産業構造審議会流通部会長(経済産業省)、 国税審議会会長代理(国税庁)、食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会会長(農林水産省)など おもな著書「日本の流通革命」(日本能率協会)、「流通機構の話」(日本経済新聞社)、「流通の国際比較」(共著・有斐閣)、「商の春秋」(日本経済新聞社)、その他多数 |

| 東カラコルム大紀行 |

|---|

| 山岳部 棚橋 靖(63仏) |

|

|

今年(2002年)の5月から2ヶ月間、インドの東カラコルムを旅してきた。日本山岳会主催の日印合同登山隊に参加したのだ。今年は日印国交樹立50年目にあたり、国連が提唱する国際山岳年でもある。 |

|

5月9日成田を離陸しインドのデリーに到着、インド隊員と合流する。11日ラダックの中心都市レーに移動し準備を行い、15日に車にてレーを出発。翌日シャイヨーク村からキャラバンを開始した。隊員10名(インド隊員5名、日本隊員5名)にコックやポーターなど現地スタッフは15名である。隊荷2.6トン、荷運び用に53頭の馬が用意された。キャラバンは馬が歩けるところは馬で、氷河上からはすべて人力で荷物を運ぶ計画である。

|

| 会員トピックス 中国との文化交流 | |

|---|---|

中川 健造(34政) (中川美術館館長) | |

|

中国の美術に惹かれて35年の歳月が過ぎた。学習院時代、壇一雄の小説「夕日と拳銃」を愛読し、繰り返し読んだものだ。主人公は学習院に学んだ事のある伊達順之助であった。その伊達順之助が、満州の荒野を駈け巡り馬賊として活躍した一生を描いた小説であった。爾来、赤い夕日の満州に思いを馳せるようになった。そして1967年(昭和42年)の春遂に竹のカーテンに閉ざされた赤い国・中共と呼ばれていた時代の中国に行った。それからは毎年2回から多い時には5回も中国を訪れたものだ。あたかも中国は文化大革命の最中であった。文化革命運動とは古いもの、伝統的なもの、権威的な物はすべて否定され破壊されていった。私にとっては、そこは、中国美術の宝庫であった。私は宝の山に入った思いであった。それが私の中国美術を蒐集するスタートとなった。 |  鄧林女史と中川さん |

|

そして遂に1989年、美術館を開館した。美術館といえば聞こえは良いが実は、私の別荘(隠れ家)を改造した小さな美術館である。中国美術家協会主席・呉作人先生の「中川美術館」の揮亳をいただき中川美術館は産声を上げた。時あたかも、中国では天安門事件が起き混乱が中国全土で起きていた年で世界各国の大使館も北京より引き上げた世相の時代で混乱期の中国であった。私はそのような時こそ文化交流が一番大切であると確信し、中国画家の作品を紹介する絵画展を中川美術館で開催した。特に、中国の最高実力者・鄧小平氏の長女・鄧林女史の絵画展を開催した事は思い出深い。鄧林女史は中国の名門・中央美術学院を卒業している本格的画家である。大好評でホッとした事を覚えている。今、日本では経済のことのみに関心を注いでいるが、文化に注目しなくてはならない。20世紀は「戦争と経済の世紀」であったが、これからの21世紀は「文化芸術の世紀」であろう。そして大きな変化は、美術絵画の世界に起こる。 | |

|

時は移り今年は日本中国の国交正常化に田中角栄総理が周恩来中国首相と調印して30年目の記念すべき年である。私は中国画家・鄧林女史を迎えて中川美術館で鄧林絵画名作展を開催した。鄧林女史の父・鄧小平氏によって中国は近代化の道を歩み今日の発展を見たのである事は皆さんご承知のことである。私は鄧林女史と29年来のお付き合いをいただいている。今回、総務省は中川美術館収蔵の鄧林絵画を図案に採用し記念切手を発行した。私の住む福山市の郵便局では即日完売であった。記念切手への中国絵画を図案に採用したのは日本で初めてである。とても素晴らしい図案となった。中国絵画が変身して大躍進する予感がする前兆の気がする。 |  「紫藤花」 鄧林女史の作品 「日中国交正常化 30周年記念郵便切手 平成14年9月14日発行 |

|

「人皆 有用の用を知りて 無用の用を知るなし」 | |

| 新刊紹介 | |

|---|---|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

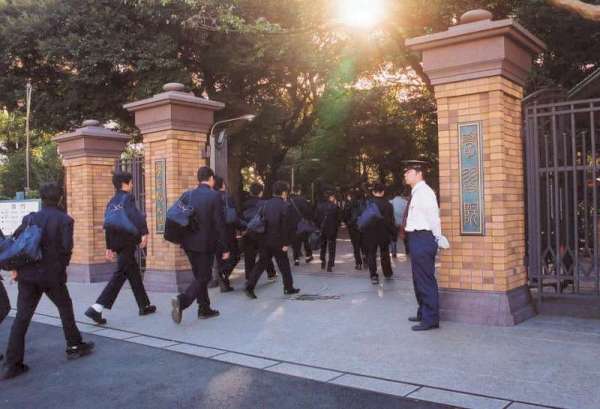

目白キャンパスの西門新装なる 目白駅も綺麗になりました 目白キャンパスの西門新装なる 目白駅も綺麗になりました |

|---|

|

|

学習院では本年夏休み期間中目白キャンパスの西門(目白駅側)の改築を行い、8月29日に竣工式を行いました。  |

PDFファイル

|

著書・句集花銀河

著書・句集花銀河